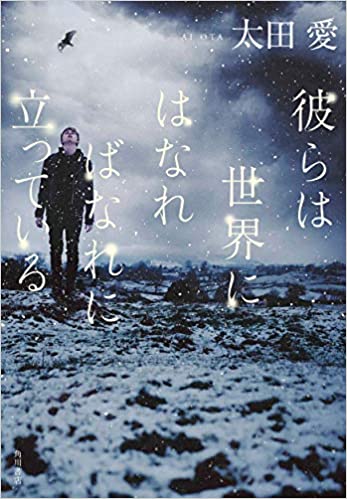

今回ご紹介する一冊は、

太田 愛 著

『彼らは世界にはなればなれに立っている』

です。

人気テレビドラマ『相棒』などの脚本

を手掛ける太田愛さん。

脚本家としてデビューしたのは、

なんと『ウルトラマンティガ』でした。

小説家としては

2012年『犯罪者 クリミナル』

で衝撃デビューをされ、

2013年に『幻夏』、

2017年には『天上の葦』

という大作を発表。

長編クライムサスペンスが持ち味

という印象でしたが、

今回

『彼らは世界にはなればなれに立っている』では、

また少し違った側面を

見せてくださっています。

権力、そこから逃れるための

自由、差別、死、死者への思い、

といったどっしり重たいテーマが盛り込まれ、

意味深な本書のタイトルは、

パウル・ツェランの詩『夜ごとゆがむ』

の一節からつけられたそうです。

ツェランは、ナチス・ドイツにより

強制収容所に送られた経験を持つことから、

死者への思いを深く作品に映し出している

ドイツ系ユダヤ人の詩人です。

太田愛『彼らは世界にはなればなれに立っている』

目次

太田愛『彼らは世界にはなればなれに立っている』 あらすじ

この物語は遠い世界のものではない。注目の作家が描く、現代の黙示録。

「この町はとっくにひっくり返っている。みんなが気づいていないだけでな」

〈はじまりの町〉の初等科に通う少年・トゥーレ。ドレスの仕立てを仕事にする母は、「羽虫」と呼ばれる存在だ。誇り高い町の住人たちは、他所から来た人々を羽虫と蔑み、公然と差別している。町に20年ぶりに客船がやってきた日、歓迎の祭りに浮き立つ夜にそれは起こった。トゥーレ一家に向けて浴びせられた悪意。その代償のように引き起こされた「奇跡」。やがてトゥーレの母は誰にも告げずに姿を消した。

消えた母親の謎、町を蝕む悪意の連鎖、そして、迫りくる戦争の足音。

ドラマ「相棒」の人気脚本家が突きつける、現代日本人への予言の書。

ここは「塔の地・始まりの町」。

山を切り開き、迫りくる敵を追い払い、

次々と発展を遂げました。

それは、この町に生まれ育ち、

ここで暮らす者たち自らの手による功績です。

さらに第二の町から第六の町までを

生み出した始まりの町。

人々はその栄華を、

そして自分がこの町の人間であること

を何よりも誇りに思い、

そのシンボルである塔が中央に

そびえ立っていました。

しかしそこには、一方で「羽虫」

と呼ばれる人間たちの生き地獄のような

生活が同時進行していたのです。

「羽虫」とは、

この町で生まれ育った者ではない、

どこかよその地からやってきた、

いわゆる流れ者の呼び名。

「羽虫」は「羽虫」であるだけで、

ひどい差別を受け、虐げられ、

生きていること自体が苦しみでした。

この町では、町の人間と羽虫が

混在しながら別世界のように

暮らしていたのです。

トゥーレは初等科7年生。

父親は「町の人間」で、母親は「羽虫」でした。

その母親が、夏祭りの晩に起きた出来事によって、

いなくなってしまいます。

その後、次々とトゥーレの身近な人たちが

いなくなってしまいました。

トゥーレ、映画館の受付に座るマリ、

いつも鳥打ち帽を被っている葉巻屋、

窟に住む怪しげな魔術師。

この4人による告白と語りから、

歪み切ったこの町のおぞましい真実が、

徐々に炙り出されていきます。

太田愛『彼らは世界にはなればなれに立っている』 架空の時空間で身につまされる警鐘

地名や人物名も日本のそれではなく、

場所は中世の外国のイメージですが、

あくまでも架空の町の話です。

その上、一つの文章が長く、

一つの名詞を修飾することばも長いので、

翻訳文を読んでいるようで、

最初は少々難解に感じました。

しかも時間軸が行きつ戻りつするため、

たびたび混乱を起こし、

内容も終始、重たい空気感。

ほっと息つける箇所がほとんどなく、

気持ちはすっかり沈み、

憤りと悲しみに満ちてしまいます。

苦しくなって、

読むのを挫折しそうにもなりました。

しかし、ちょっと待てよ!・・・

これは、実際私たちが暮らしている世界の有様

そのものじゃないか、と途中で気づいたのです。

架空の物語だからと、他人事ではありません。

客観的に見てこそ目に映る、相当な危機です。

出自によるどうしようもない貧富の差、

そこから生まれる差別や侮蔑。

一方で、上からの歪んだ権力と

それに対する間違った追従、

自衛のためのあきらめ。

そして、見て見ぬふり。

それらが幾重にも重なると、

その民族は修正の効かないところまで

行ってしまうのだ、という

虚構のような現実の物語。

このほど国連からSDGsが発表されました。

日本語にすると「持続可能な開発目標」です。

2030年を目標として、

具体的に17の項目が定められたものの中に、

「貧困をなくす」「すべての人に教育を」など、

差別の撤廃や公正、平等を掲げたものが

数項目ありました。

今、私たちの世代が早急に

取り組まなければならない課題。

まさにそこにスポットを当てて、

太田さんは警鐘を鳴らしたのです。

この作品は、架空の町の架空の時代の話

ではありません。

私たちが生きる現代社会そのものを

映し出した小説です。

今こそ読まなければならない作品

だと思いました。

そして現実を省みて、

次世代のためにも意識を強く持ちましょう。

誰もが住みよい世界を目指して。

太田愛『彼らは世界にはなればなれに立っている』 少しずつ蝕まれたものと勇気の美しさと奇跡の概念

作中の登場人物ではコンテッサが好きです。

コンテッサは、どこかよその町で、

この町の伯爵に気に入られ、

養女として迎え入れられた

若く美しい女性です。

養女とは表向きで、愛人であることは

誰の目にも明らかでした。

しかしこのコンテッサは、

一枚上手だったのです。

羽虫の自分でも、

伯爵の愛人として収まっていれば、

この町では何不自由なく幸せに暮らせるのに、

コンテッサにとって、

こんな腐りきった町に魅力など

まるでありませんでした。

むしろ虐げられている羽虫たちの暮らし

をなんとかしようと、その立場を利用して、

彼女は羽虫たちのための新しい町を、

別の場所に築こうとします。

羽虫たちを全員連れていくのです。

伯爵からしてみたら飼い犬に

手を嚙まれる状況なのでしょうが、

間違った身内の権力に歯向かう勇気、

その美しさに拍手喝采の気持ちでした。

コンテッサは瞳を煌めかせながら言います

「黙って我慢していても誰も助けに来ない。自由を手に入れるには闘わなければならない」。

しかし同じ羽虫の葉巻屋は悩みます。

「自由というのは、命を懸けるに値するほど確かなものなのか。俺にはわからない。」

屈することに慣れてしまい、

当たり前になってしまい、

そうしていれば身を守れるのならば

自由などなくともそのままでいい、

そう考える消極的な生であれば、

「自由」の価値さえもう、

わからなくなっているのかもしれません。

人間も町も、腐敗していくのは、

少しずつ少しずつ・・・。

同様に、奇跡のような一発逆転の修復など

見込めるはずはなく、奇跡というものもまた、

長い困難な歳月を積み重ねた結果、

かつて奇跡と願われたものが、

いつしか自然になるべくして成就するのだ、

という魔術師の話が強く印象に残りました。

この記事を読んだ方はこちらもオススメです↓