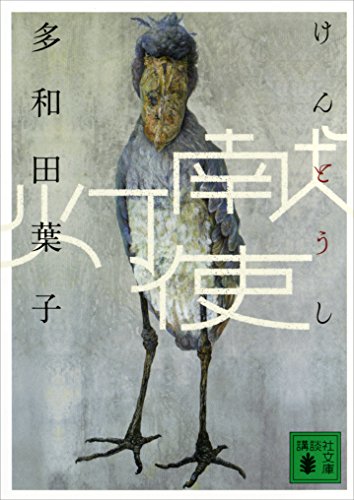

多和田葉子さんの『献灯使(けんとうし)』は、

震災を経た近未来の日本が舞台のディストピア小説です。

本作は、2018年に全米図書賞の翻訳文学部門を受賞しました。

ニュースでも取り上げられていたので、

記憶している方もいるのではないでしょうか。

「献灯使」では、

老人が100歳を過ぎても健康な一方、

子どもは学校に通う体力もないほど

虚弱体質になっているという設定です。

老人は若者の世話をして生きています。

一見、突拍子もなく思えますが、

少子高齢化が進みつつあることを考えると、

「限りなく現実に近いディストピア」

といってもいいかもしれません。

表題作のほかに4編の短編が収められており、

どの作品も「原子力」「震災後」

といった言葉に結びつく作品ばかりです。

コロナウイルスという脅威に直面している

私たちにとって、

「献灯使」で描かれるディストピア

は身近に感じられるのではないでしょうか。

大災厄に見舞われた後、外来語も自動車もインターネットも無くなった鎖国状態の日本で、死を奪われた世代の老人義郎には、体が弱く美しい曾孫、無名をめぐる心配事が尽きない。やがて少年となった無名は「献灯使」として海外へ旅立つ運命に……。

圧倒的な言葉の力で夢幻能のように描かれる’’超現実”の日本。

人間中心主義や進化の意味を問う、未曾有の傑作近未来小説。

目次

健康な老人と虚弱な子ども

義郎は曾孫の無名と2人で暮らしています。

義郎は作中で108歳を迎えますが、

家の周りを毎朝ジョギングするなど、

かなりの健康体です。

この世界では老人があまりにも長生きなので、

「若い老人」「中年の老人」といった言葉があるほどです。

一方、子どもの無名は消化機能が弱く、

果物をそのまま食べることもできません。

義郎がジュースにするのですが、

それを飲み込むのも大変で、

しょっちゅう咳き込んでしまいます。

その苦しそうな様子を見て、

義郎はいつも心を痛めるのですが、

どうやら無名と義郎とでは、

感じ方が違うようなのです。

無名には、「苦しむ」という言葉の意味が理解できないようで、咳が出れば咳をし、食べ物が食道を上昇してくれば吐くというだけだった。もちろん痛みはあるが、(中略)無名は自分を可哀想だと思う気持ちを知らない。(多和田葉子「献灯使」講談社文庫)

ディストピア以前の世界を知らない無名にとって、

自分たちが可哀想な存在かどうかなど、

思いもよらないことなのかもしれません。

見えそうで見えない世界の全貌

「献灯使(けんとうし)」では、世界がどのようになっているのか、

断片的にしかわかりません。

そのため、世界が見えないところで

変わっていく怖さがあります。

作中の日本は鎖国政策をとっており、

インターネットもなければ、

外国の情報も入ってこない状況です。

さらに、江戸時代に回帰したかのような

生活スタイルが浸透しており、

電気を使うことも忌避されるようになっています。

義郎の娘である天南(あまな)は沖縄へ渡り、

「果樹園」で働いています。

しかし、天南からは葉書が届くだけで、

いつも果物のことしか書かれていません。

作中の「果樹園」は農場のような場所ではなく、

果樹園という名前の工場なのです。

義郎は洗脳や検閲を疑いますが、

調べる手立てはありません。

洗脳や検閲となると、

政府が機能しているのかが気になってきます。

作中で、日本政府は民営化されていますが、

議員の存在すら疑わしいほど、存在が希薄です。

しかし、法律だけは絶えず変わっていくので、

人々は見えない法規制に怯えながら暮らしています。

解体していく言葉

「献灯使(けんとうし)」では外来語の代わりに、

まったく意味の異なる言葉があてがわれている

例が出てきます。

そこから思いもよらなかった言葉と意味との

つながりを見出すこともあり、

読んでいて何度も驚かされます。

たとえば、「ジョギング」

がどう変わったかを見てみましょう。

……用もないのに走ることを昔の人は「ジョギング」と呼んでいたが、外来語が消えていく中でいつからか「駆け落ち」と呼ばれるようになってきた。

私たちが使う「駆け落ち」の意味とは全く違いますよね。

作中では、流行り言葉がそのまま定着した

ことになっています。

言葉が違うことで、

現在との距離感が生まれ、

独特の近未来像を構築しています。

「献灯使(けんとうし)」の世界では、

外来語を使うことはあまりいいこと

ではないとされ、

このような言い換えが頻繁に行われています。

多和田葉子さんの「献灯使(けんとうし)」は、

誰も見たこともないようなディストピアを描いています。

未来に思いを馳せつつ、

考えながらじっくり読みたい1冊です。

この記事を読んだ方はこちらもオススメです↓